目のニュース新着

2014年10月13日 08:00

情報通信研究機構の研究

2014年10月9日、情報通信研究機構は、人がものの表面を見て感じる「光沢感」に関わる脳の部位を特定することに成功したことを明らかにしました。(画像はイメージです)研究の目的

商品の質感は上質感や高級感といった人の感性に訴えかけることから商品開発の際には重要視される項目です。質感の評価は主観的な印象情報に頼るしかありません。これは大勢の人に質感を伝えることの難しさに繋がっています。

そこで情報通信研究機構では、質感の一つである光沢に関して、実際に目から情報が入ったときに脳がどのように変化しているかを計測することで、光沢という質感を客観的・定量的にとらえるということを目的として実験を行いました。

研究内容

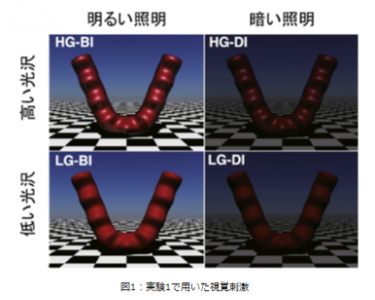

光沢知覚を物体表面の形状特性に起因する「光の反射の強さや拡がりの度合い」に対応した感覚と定義して実験は行われました。二つの実験が行われました。最初の実験は光沢が低い物体よりも光沢が高い物体を提示したときに脳活動が高くなる脳部位の同定を試みました。(画像はプレスリリースより)

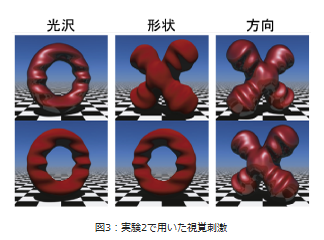

次の実験では沢変化に付随する視覚的な特徴変化(ハイライトによる色変化など)を排除するために、同一の視覚刺激を提示し、被験者が行う課題の差異による脳活動の変化を計測しました。(画像はプレスリリースより)

脳の活動の変化は、非侵襲的に脳の神経活動を測定可能な機能的磁気共鳴撮像法(fMRI)を用いました。

研究結果

2つの実験で共通して、hV4、VO-2、V3A/Bという3つの脳部位が光沢知覚に関連する部位として特定されました。hV4、VO-2は視覚野に属し、V3A/Bは背側経路に属しています。背側経路は空間や行動の処理に関わることが知られています。このことから、光沢はものに触れたときの感触等の神経経路も活性化することが分かりました。

情報通信研究機構 プレスリリース

http://www.nict.go.jp/press/2014/10/09-1.html

-->

記事検索

アクセスランキング トップ10

お問い合わせ