- TOP

- >

- 京大、アトピー性皮膚炎の症状を改善させる化合物を発見

目のニュース新着

2013年9月18日 14:00

アトピー性皮膚炎の治療に、新たな一歩

アトピー性皮膚炎に悩む人は多いが、これまでは炎症を抑えるなどの対症療法しかなく、根本的な治療が難しいとされてきた。しかし、京都大学の研究グループが、アトピー性皮膚炎の症状を改善させる内服化合物を発見し、新たな治療薬の開発が期待できそうだ。椛島健治 医学研究科准教授、大塚篤司 チューリッヒ大学病院皮膚科研究員(当時、京都大学の次世代免疫制御を目指す創薬医学融合拠点研究員)らの研究によるもので、内服化合物の発見は世界初。日本時間の9月18日に、米国科学誌「The Journal of Allergy and Clinical Immunology」誌に研究成果が掲載される。

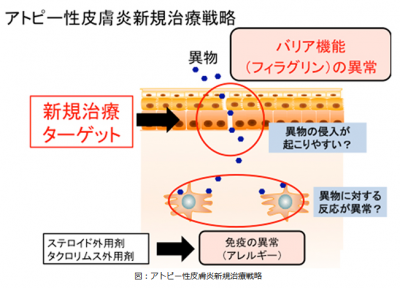

(画像はニュースリリースより)

「フィラグリン蛋白」をターゲットにした治療戦略に期待

アトピー性皮膚炎は皮膚表面のバリア機能が低下して、異物が皮膚に入り込みやすくなり、症状を悪化させると考えられている。このバリア機能で重要な働きを担うのが、「フィラグリン」と呼ばれる蛋白質である。

フィラグリンは表皮を保湿して、異物の侵入を防ぐ。アトピー性皮膚炎の患者は、国内だけで約40万人といわれるが、このうちの約20~30%にフィラグリン遺伝子の異常がみられる。また、アトピー性皮膚炎のほぼすべての患者のフィラグリン蛋白が低下していることも知られている。

このため、アトピー性皮膚炎の症状を改善するために、フィラグリンの役割に注目が集まっている。京大の研究グループは、フィラグリンの発現を促すことで、アトピー性皮膚炎が改善するかどうかの研究を進めてきた。

マウスのアトピー性皮膚炎が改善

まず1,000以上の化合物を調べ、「JTC801」という物質がフィラグリンの発生を促すことを突き止めた。効果を検証するために、アトピー性皮膚炎の症状があるマウスに「JTC801」を投与したところ、症状が改善。アトピー性皮膚炎の治療に「JTC801」が有効であることを証明した。

今回の研究成果に基づき、今後はフィラグリンの発生を促すための、新たな内服治療剤の開発につなげたいとしている。

京都大学のニュースリリース

http://www.kyoto-u.ac.jp/ja/news_data/

-->

記事検索

アクセスランキング トップ10

お問い合わせ