目のニュース新着

2014年11月11日 21:00

色の感じ方は脳の3つの部位が関係

2014年11月6日、自然科学研究機構の生理学研究所は、「サル下側頭皮質色領域における色情報と輝度コントラスト情報の関係を解明」を発表しました。研究成果はThe Journal of Neuroscienceに11月5日から公開されています。なぜ色を感じるのか

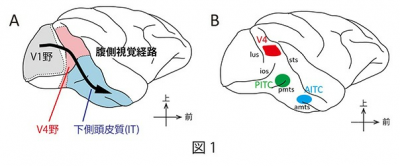

色の情報は網膜から大脳皮質一時視覚野に一端伝えられた後、副腹視覚回路とばれる経路を通って脳に伝わることは事実です。脳の中では特定の色に反応を示す「色選択性細胞」が活性化することにより、色の情報を処理しています。

サルでの副腹視覚経路にはV4野、側頭皮質前部色領域(AITC)と後部色領域(PITC)と名付けられる3つの「色選択細胞」が豊富な部位があります。

今回の研究

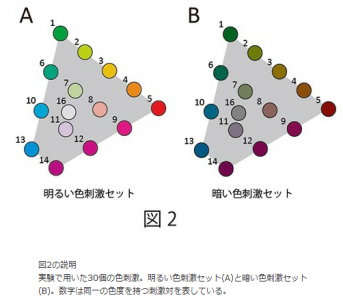

サルのV4野、PITC、AITCのそれぞれに存在する色選択性細胞の活動を記録し、色刺激の輝度コントラスト(背景との明るさの違い)によってどのように変化するかを調べています。色刺激の輝度コントラストの変化によりどのように「色選択細胞」が活性化するかを、明るい色刺激セットに対する応答強度と暗い色刺激セットに対する応答を比較。AITCでは色選択性細胞の応答に対する輝度コントラストの影響がV4やPITCに比べて小さく、輝度コントラストによらず色選択性が安定していることが明らかになりました。

V4野とPITCの神経細胞集団の応答強度に対する輝度コントラストの影響は視覚刺激の色度に依存。

V4野では青やシアンなどの色で輝度コントラストの影響が強いのに対し、PITCでは彩度の高い色(鮮やかな色)に比べて無彩色(白/黒)や低彩度の色で輝度コントラストの強い影響がありました。

この3つの部分の同一刺激に対する異なった反応が、最終的には脳全体としての色知覚を形成しているために、コントラストが色度に影響を与えているとのことです。

(画像はプレスリリースより)

自然科学研究機構 生理学研究所 プレスリリース

http://www.nips.ac.jp/contents/release/entry/2014/11/

-->

記事検索

アクセスランキング トップ10

お問い合わせ