目のニュース新着

2014年11月10日 13:00

現在の常識よりもダーウインの説が有力だった?

2014年11月6日、霊長類研究所の研究グループは、ヘビと花の写真を見せたときの写真の色を答える速度を測定する方法で、恐怖感情は認知情報処理を妨げること無く、逆に処理速度を上げることとの知見を得たことを明らかにしました。研究成果はRoyal Society Open Scienceにオンライン版で11月6日から公開されています。

背景

心理学では恐怖のような感情は人間の判断を鈍らせるということが中心原理になっています。しかし、1872年ダーウインはThe expression of emotions in man and animalsと言う文献の中で、ヘビのような恐怖の対象を見た場合には、人間を含む動物の認知情報処理速度は上昇するはずであると述べています。

ダーウィンの説は適応が中心となっています。つまり、ヘビのような恐怖を抱かせるものは危険なものであるので、それを発見したときに脳の働きは上昇したものが生き残るという説です。

しかし、行動心理学では恐怖により人間は行動を停止するというような観察から、逆の説が中心原理となっています。

研究内容

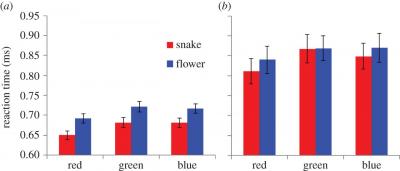

恐怖の対象であるものを見てからその色を口に出すと言うことは、脳の認知情報処理を測定するためには最適の手段です。恐怖の対象としてはヘビは人を含む哺乳動物で共通のものです。成人108名とこども25名に様々なヘビと花の写真を見せて、その際の写真の色を答えるまでの時間を測定しました。その結果、成人(a)、こども(b)ともにヘビの色を答えるときの方が短時間でした。

今後の応用

恐怖がこころの働きを活性化しない人々がいるのではないかとの仮説を立てて、検証する予定とのこと。具体的には一般の社会生活をいとなむことが困難な人々の心理の解明を行うこと計画しているとのことです。

(画像は文献より引用しました。)

霊長類研究所 プレスリリース

http://www.kyoto-u.ac.jp/ja/research/research_results/2014/

霊長類研究所 発表文献

http://rsos.royalsocietypublishing.org/content/1/3/140066#ref-17

-->

記事検索

アクセスランキング トップ10

お問い合わせ