目のニュース新着

2014年10月27日 06:00

2光子レーザー顕微鏡の応用

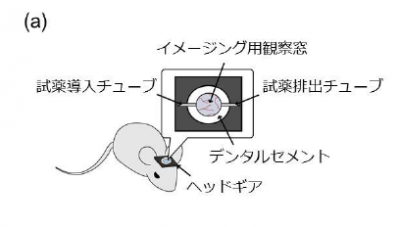

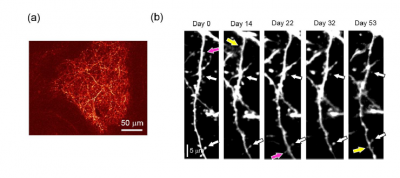

2014年10月24日、東京大学は生きているマウスの頭部に搭載可能で微生物感染や炎症を防ぎながら、神経細胞に光や薬物の刺激を加えたり、除いたりできるマイクロオプト流体デバイスを開発したことを明らかにしました。(画像はプレスリリースより)さらにこのデバイスを用いてマウスの神経細胞の単一スパインシナプスに刺激を与えた後、シナプス強度の指標の変化を、2光子レーザー顕微鏡を用いて数日にわたって直接観察することに成功しました。(画像はプレスリリースより)

この研究成果はScientific Reportsに10月22日から公開されています。

研究の背景

2光子レーザー顕微鏡は、脳組織をシナプスレベルの高い解像度で観察できる技術です。電極を差し込んで行う従来の電気生理学的な手法に比較すると、脳に与える損傷が少ない、空間情報を入手可能、オプトジェネティクス技術を用いて特定の神経細胞に印を付けたりすることなど、自由度の高い実験が可能になります。

2光子レーザー顕微鏡の最大の問題点は頭蓋骨が光を通さないことです。つまり、頭蓋骨に穴を開けないと観察ができません。

研究内容

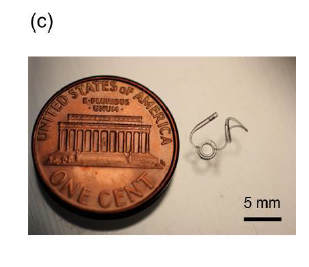

マウスの頭部に搭載可能なマイクロオプト流体デバイスを開発し、生きているマウスの脳の神経細胞を観察することを可能にしました。微細加工技術により作製したデバイスの大きさは約3mmです。(画像はプレスリリースより)

脳と外界の間で、神経細胞の刺激や形態観察を行うために必要な光や試薬の出し入れを仲介するインターフェイス機能を果たすとのことです。

これにより、カニューレによる試薬投与による生体に対する侵襲を避けることができ、顕微鏡観察の妨げにもなりません。

さらにこのデバイスは観察する部位の拍動を機械的に抑える仕組みを搭載して、高解像度で観察する際のピントのずれを抑えることができます。

今後の期待

この技術は「ラボ・オン・ブレイン」と名付けられました。記憶や学習機能といった脳機能の解明と、神経細胞の形態異常に起因する疾患の病因解明と治療法開発に貢献することが期待されます。

東京大学 プレスリリース

http://www.t.u-tokyo.ac.jp/pdf/2014/20141022_ichiki.pdf

-->

記事検索

アクセスランキング トップ10

お問い合わせ