目のニュース新着

2014年9月23日 15:00

水疱性角膜症

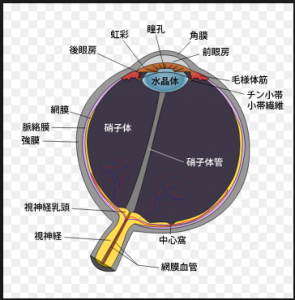

眼球の黒目の部分は角膜という光を通す透明な膜で覆われています。角膜は、ドームのような球面を形成しており、目の奥にある網膜に光を集める役割を果たしています。(画像は目の構造です)角膜に傷が付いたり、感染したり、炎症が起こったりすると角膜が濁り視力が落ちます。角膜内皮細胞はいったん減少すると再生できません。角膜内皮細胞が過度に減少すると、角膜に余分な水分が溜まります。この状態を水疱性角膜症(すいほうせいかくまくしょう)といい角膜移植が必要になります。

角膜移植

角膜移植は日本アイバンク協会の調べによると2013年度の検眼登録者は10,883人、献眼者927人、移植眼数1,476人、待機者数2,207人と献眼者数が不足しています。角膜移植の代替治療のうち保険治療ができるのは羊膜の移植です。(2014年9月現在)羊膜は、羊水を保持している薄い膜です。やけど後の被覆や手術後に生じやすい臓器の癒着防止に有用です。出産時に廃棄されることがほとんどです。

帝王切開を行う妊婦から同意を得て、羊膜を羊膜センターで保管し、必要に応じて水疱性角膜症の患者の角膜に被せるような形で移植します。一人の妊婦さんから20眼分の羊膜を手に入れることができます。

羊膜は人の臓器を使っているので、他の材料を探す研究が積極的に行われています。その中で1番進んでいるのは、人角膜内皮細胞を体外で培養し、移植する方法です。2014年3月から同志社大学生命医科学部、京都府立医科大学、滋賀医科大学で臨床研究が始まっています。

iPS細胞技術を使った角膜内皮細胞の作成は昨年(2013年)の眼科学会で大阪大学が3~4年後を目処に人に応用を目指すという発表がありました。

人内皮細胞を体外で培養する場合には、足場が必要になります。動物由来のコラーゲンと血清を用いて足場を構築する研究も進んでいます。ただ、用いる動物は感染症の問題があるので、限られています。2014年9月に農業生物資源研究所がブタを用いた足場を発表しています。

日本アイバンク協会:年度別 登録者数・献眼者数・移植者数(利用個数)・待機患者数

http://www.j-eyebank.or.jp/bank.htm

-->

記事検索

アクセスランキング トップ10

お問い合わせ