- TOP

- >

- 【速報】またも発見!房総半島沖に巨大な活断層。M8以上の大地震の恐れ【目からウロコ】

目のニュース新着

2012年3月26日 16:00

300キロ以上の長大な活断層、新たに発見される

太平洋の海底に巨大な2つの活断層が発見された。房総半島南端から、南東百数十キロの位置に存在するという。広島大、名古屋大、海洋研究開発機構などで構成される研究グループが25日におこなった発表によると、活断層の長さは、それぞれ160キロと300キロ以上で、同時に2つの断層が動けば、いずれもマグニチュード8~9の大地震を起こす危険性があるという。

研究グループは海上保安庁が作成した海底地形図などを用いて地形を分析し、地震で形成された海底の地形の変化から、活断層の位置を推定した。

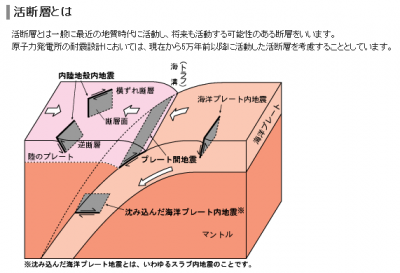

(画像は、中部電力ホームページより)

早急に調査する必要あり

3月26日付けSANSPO.COMによると、グループの一員である東洋大(変形地形学)渡辺満久教授は、活断層が確認された地点は、2つの海のプレートと陸のプレートの3点が接する「三重会合点」付近と、そのやや陸側の海底だと説明したという。2断層は、ほぼ南北に並行して走っており、東側の活断層は300キロ以上、西側は少なくとも160キロの長さを有する。地震で生じた崖の高さは東側の活断層で約2000メートル、西側では3000メートルを超すといい、渡辺教授は、

いずれも大地震を何度も繰り返してきた可能性が高い

と指摘している。

しかし歴史的に見ても、2つの活断層の活動は明らかになっていない。活動記録のない海底活断層を見つければ、次に地震が起こりそうな地震空白域が推測できる。

さらに活断層の位置や形を分析すると、地震の起きる場所や規模、津波が及ぶ範囲なども、ある程度は推定できるという。

同記事によると、渡辺教授は

ノーマークで未調査の活断層。強い揺れや津波が関東南部や東海地方に及ぶ可能性があり、早急に詳しく調査するべきだ

と警告している。

SANSPO.COM(サンスポ)

http://www.sanspo.com/geino/news/20120326

地震の基礎知識/中部電力

http://www.chuden.co.jp/energy/nuclear/nuc_jishin

-->

記事検索

アクセスランキング トップ10

お問い合わせ