目のニュース新着

2014年11月17日 16:00

タンパク質の反応を音と光で計測

2014年11月14日、大阪大学はタンパク質間の反応を音と光で計測する方法を開発し、アルツハイマー型認知症の原因タンパク質が、高速で構造変化することを発見したと発表しました。研究成果はSCIENTIFIC REPORTSに2014年11月7日からオンライン版で公開されています。タンパク質の挙動を音と光でとらえる

タンパク質の挙動を分子レベルで観察するには蛍光顕微鏡を用います。目的のタンパク質に、蛍光物質で目印を付け、蛍光物質の発光を顕微鏡下で観察。この方法では蛍光物質で目印を付けた分子しか観察することができません。

アルツハイマー型認知症の原因タンパク質のように自己凝集して多岐にわたる構造を作るタンパク質では、すべての構造に蛍光物質を付けることができないので、特定の構造だけを観察していることになります。

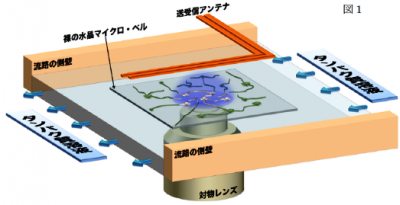

無色透明の「水晶のマイクロ・ベル」上でタンパク質の反応を起こし、ベルの音色によって、その反応の性質を聞き取り、同時に、ベル上に限定的な光の領域(エバネッセント領域)を作ることで、蛍光物質を付加していないタンパク質を観察することが可能になりました。

今までもタンパク質が反応を起こしたときに生じる音による計測が可能でしたが、金属コーディングを使うことから、光の透過性に問題がありました。

大阪大学では水晶を用いることでこの問題点を克服。

アルツハイマー型認知症の原因タンパク質の観察

今回開発した測定器を用いて、アルツハイマー型認知症の原因タンパクを観察したところ、「見えない」構造のタンパク質がベル表面に生成され、長い時間が経過した後、突如として「見える」線維状の構造が大量に形成されることが判明。研究の意義

今回の計測方法は視覚情報と定量性を兼ね備えた計測で例えば、細胞内のある器官付近にあるタンパク質が多く観測された場合に結合度まで、観察することが可能。タンパク質が関連する多くの疾患メカニズムの解明や治療薬への貢献に期待しているとのこと。

(画像はプレスリリースより)

大阪大学 プレスリリース

http://resou.osaka-u.ac.jp/ja/research/2014/20141107_2

-->

記事検索

アクセスランキング トップ10

お問い合わせ